経営企画職であれば、フレームワークという言葉を聞くと、いくつかそのイメージが出てくる方も多いと思います。

また、継続的に使っているフレームワークや、自分自身でカスタマイズしたフレームワーク、さらには経営企画部門で定番となっているフレームワークもあるでしょう。

今回は、経営企画職ではとくに馴染み深いフレームワークについて解説するとともに、経営企画職がフレームワークを活用した方が良い理由や、活用の際に注意すべき事項もあわせて解説します。

【目次】

- 経営企画職が経営戦略や事業戦略を考えるうえで確認しておきたいこと

- 経営企画職が使いこなしたい代表的なフレームワークの紹介

- 経営企画職としてフレームワークを活用するとよい理由

- 経営企画職がフレームワークを活用する際の注意点は?

- 経営戦略や事業戦略のフレームワークは目的ではなくツール

経営企画職が経営戦略や事業戦略を考えるうえで確認しておきたいこと

経営戦略や事業戦略は、フレームワークによる分析を通じて立案されるものです。

フレームワークについて具体的に解説する前に、経営戦略や事業戦略について経営企画職として確認しておきたいことを紹介します。

経営戦略と事業戦略の違い

企業においては、経営戦略と事業戦略が同一のものとして扱われることもあります。

とりわけ、単一事業を行っていたり、事業立ち上げから間もないスタートアップであったりすると、同一概念として語られることもあるでしょう。

一般的に経営戦略は、企業全体として今後どのように進めていくべきかを考えます。経営理念をベースにビジョンやミッション、中長期でどのような事業を行っていくか、またその計画を全社レベルで検討するものです。

一方の事業戦略は、企業が展開する事業ごとに考える戦略であり、事業が属する市場において、競合や顧客に向き合っていくための戦略として、経営戦略から一段落とし込まれて考えられることが多いでしょう。

経営戦略と事業戦略の関係性

一般的な考え方として、経営戦略と事業戦略がそれぞれ別の概念であると捉えた場合、各戦略はそれぞれ個別で考えることとなります。

経営戦略は経営陣を中心に時には事業責任者も加わって議論しますが、事業戦略は事業責任者が中心となりつつ、時には経営陣も加わって議論することになります。

しかしながら、事業戦略はそもそもの企業が進むべき方向である経営戦略と密接に関係している必要があり、経営戦略から事業戦略、さらにはその下位概念として位置づけられる機能戦略までが一気通貫したものでなければなりません。

一貫性がないものであると、企業としてヒト、モノ、カネといった経営資源を有効的に配分することが難しくロスが発生したり、対外的になにをやっている企業か分かりにくく評価を得られなかったりするためです。

事業戦略が経営戦略と密接に関係していない場合は、社長をはじめとする経営陣や事業部門の担当役員からチェックが入ることとなります。

事業責任者は経営戦略を改めて確認することで、見直していくことが求められ、これは経営企画職としても意識して確認すべき論点であると言えます。

経営戦略、事業戦略とフレームワークの理解

経営戦略や事業戦略は、ある一定の構造化された枠組みであるフレームワークに当てはめて分析することにより、経営や事業の戦略に具体的に落とし込んでいくことができます。

フレームワークは、戦略を立案するうえでの前提となる考え方といえるかもしれません。

次章でおもなフレームワークについて紹介しますが、それぞれのフレームワークには特徴があり、その特徴を理解したうえで活用する必要があります。

また、フレームワークの活用に慣れていない場合は、実際に公表されている企業の分析例などを確認したうえで、自社の状況に当てはめながら、自ら試行錯誤して身に付けていく必要があるでしょう。

経営企画職になって余り時間が経っていなかったり、前職でフレームワークを使用していなかったりした場合、最初は慣れない点もあるかもしれませんが、繰り返し活用することで自分のものにしていくことができます。

経営企画職が使いこなしたい代表的なフレームワークの紹介

経営企画職が使いこなしたいフレームワークとして、代表的なものを紹介します。

今回は、経営戦略や事業戦略立案時に活用できるSWOT分析とファイブフォース分析、おもに経営リソース面の分析で活用できるVRIO分析、さらに事業戦略立案時に活用しやすいPEST分析とSTP分析について確認します。

SWOT分析

まず紹介するのが、戦略を検討するうえで代表的なSWOT分析です。

SWOT分析は経営戦略だけではなく、事業戦略立案時においても使用可能な、環境を整理するうえにおいて非常に使いやすいフレームワークであり、多くの方が目にしたことがあるのではないでしょうか。

具体的には、内部環境と外部環境を、自社にとって良い影響と悪い影響の4象限で分けて考えるものです。

SWOTという言葉は、分析の切り口である「Strength(強み)」、「Weakness(弱み)」、「Opportunity(機会)」、「Threat(脅威)」の頭文字を取ったものであり、SWが内部環境面、OTが外部環境面における分析となります。

具体的には、

Strength(強み):自社の経営資源の中で強みとなるものや活かせそうなもの

Weakness(弱み):自社の経営資源の中で弱みとなるものや自社に足らないもの

Opportunity(機会):社会や市場等の外部環境において、自社にとって機会となる事象

Threat(脅威):外部環境において、自社にとって脅威となる事象

の切り口で分析していきます。

経営企画職として普段から使いながら、経営陣からの要請等により随時提示できれば有効に機能するフレームワークと言えます。

ファイブフォース分析

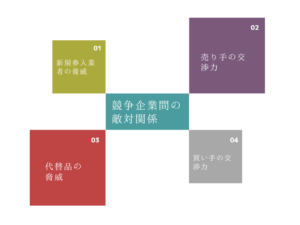

5つの視点から業界の競争要因を分析するフレームワークとして、ファイブフォース分析があります。

ファイブフォース分析は、競争戦略の権威であるマイケル・ポーター教授による競争戦略論のなかの一つの考え方として位置づけられており、業界における収益性には5つの影響が及ぶという考え方です。

そして、ファイブフォースとは、「競争企業間の敵対関係」「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」「新規参入業者の脅威」「代替品の脅威」の5つからなります。

具体的には、

競争業者間の敵対関係:競合他社の間で競争が激しくなると収益性が低下する

売り手の交渉力:売り手の交渉力が強い場合、買い手側は不利な立場となる

買い手の交渉力:逆に買い手の交渉力が強い場合、売り手側は不利な立場となる

新規参入業者の脅威:新規参入が増加すると業界内で競合が激化する

代替品の脅威:新たな代替品が市場に参入すると、これまでの製品・サービスの市場が失われる可能性がある

という切り口で自社を当てはめて分析するフレームワークです。

自社製品を販売する際に、その特性上で自社が有利な立場にいるのか、または販売チャネルである顧客が強いのか、競合製品に優位性があるのかなど、自社の競争優位性を分析する際に活用することができます。

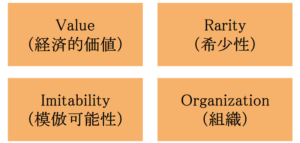

VRIO分析

VRIO分析は、ヒト、モノ、カネ、情報、ノウハウなどの企業内部の経営資源における競争優位性を分析するフレームワークです。

VRIOという言葉は、分析の切り口である「経済的価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣可能性(Imitability)」「組織(Organization)」の頭文字を取った略称となっています。

具体的には、

経済的価値(Value):自社の経営資源に経済的な価値を生む可能性があるか

希少性(Rarity):自社の経営資源が競合他社にはない希少性のあるものであるか

模倣可能性(Imitability):自社の経営資源が競合他社から簡単には模倣されにくいものであるか

組織(Organization):自社の経営資源を最大に活かすための組織となっているか

という切り口で分析するフレームワークです。

これらの切り口を競合他社と比較した場合、自社の経営資源を活用して企業が競争優位性を確保できるかどうかを分析するものとなります。

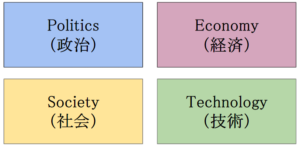

PEST分析

PEST分析とは、外部環境が自社においてどのような影響を与えるか、4つの切り口で分析するもので、マーケティングの大家でもあるフィリップ・コトラー教授によって提唱されたものです。

PESTという言葉は、分析の切り口である「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の頭文字を取った略称となっています。

具体的には、

政治(Politics):法律や政治、国の制度など市場のルールに影響を及ぼすもの

経済(Economy):景気や経済成長、為替など経済における影響を与えるもの

社会(Society):年齢分布等人口動態や社会的トレンドなど、社会構造における影響を与えるもの

技術(Technology):新技術開発等のイノベーションやIT活用など、競争に影響を与えるもの

という切り口において、自社における影響を分析するフレームワークです。

経営企画職としてフレームワークを活用するとよい理由

フレームワークは経営企画職として業務をするうえで、経営陣の意思決定に大きく寄与する可能性があります。

具体的に、フレームワークを活用することでどのようなメリットがあるのか、確認していきます。

業界問わず応用可能である

戦略フレームワークは、学者の理論に裏付けされた学問として体系化されたツールであり、ある意味普遍的なものといえるかもしれません。

どの業界においても、場合によっては企業以外の自治体や非営利組織においても応用可能といえるでしょう。

また経営企画職として、一度フレームワークの使い方を身に付けると、一生活用できるノウハウとなることから、まずはスキルとして身に付けておきたいといえます。

漏れなくダブりがなく整理できる

紹介したフレームワークにおいては、それぞれの切り口において漏れなくダブりがなく整理することができるといえるかもしれません。

そもそも漏れなくダブりなくというフレームワークにはMECE(ミ―シー/Mutually Exclusive, Collectively Exhaustiveの略)というものがありますが、このMECEは自分自身の考えを整理する場合においても非常に重宝します。

SWOT分析が例として分かりやすいですが、対義語である強みと弱み、そして機会と脅威をマトリックスにして抽出すれば、全てが漏れなくプロットされ、考え方においてダブらないという概念になります。

概念を図式化できる

SWOT分析やファイブフォース分析は、それぞれ切り口となる箱を作って、その中に具体的な考え方を埋めていくことにより、概念を図式化することで分かりやすく表現できます。

特にファイブフォース分析は、「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」といった対立する概念が発生することから、図式化して説明することによって、説明する相手に対してもイメージが湧きやすいものとなるでしょう。

論理的な組み立てが可能で説明を聞く側にとっても分かりやすい

前項のとおりフレームワークを用いてMECEの概念で整理することができれば、論理的な組み立ても可能となり、言いたいことが相手側に伝わりやすいという効果に繋がります。

そして、図式化されたフレームワークを用いることで、視覚的にも相手に伝えることができるため、聞く側にとってもイメージしやすい効果が生まれます。

経営企画職として、フレームワークを活用した論理的な組み立てと図式化は、最初から完璧なものを作成するのは難しいでしょう。

経営企画部門長や説明する相手からの指摘を受けることを通じて、よりブラッシュアップしていくことが可能となります。

経営企画職がフレームワークを活用する際の注意点は?

経営企画職として、各種フレームワークを活用する際に注意しておくべき点は何なのか、具体的に確認していきます。

フレームワークの特徴を理解して使う必要がある

フレームワークを活用して分析する場合、どういう機能を満たすフレームワークなのか、また分析の結果、どのように活かせるものなのかなどを十分に理解している必要があります。

また、前提として「分析結果としてのアウトプットはどのようなものが求められているのか」を検討しながら、フレームワークの選定を行う必要もあるでしょう。

分析内容は良かったものの、本来の目的と合致しないアウトプットにならないように注意する必要があります。

考え方によっては机上の空論になる可能性がある

フレームワークは、物事をまとめるには便利なツールですが、必ずしも実際の経営や事業においてその通りになるわけではないものです。

さらに、事業側である現場から距離が離れがちな経営企画部門においては、事業面の正確な実態把握が難しく、フレームワークに入れる内容も事実に即したものであるのか疑わしい場合もあり得ます。

フレームワークを用いて分析した結果、経営陣より企業がおかれている現状との乖離を指摘された場合は、いくら万能なフレームワークに入れて分析しても、絵に描いた餅になってしまいます。

その結果、フレームワークの分析からでは経営陣を納得させることができず、さらにそれをもとに組み立てた戦略実行に移すことが難しくなり、もととなるフレームワークが机上の空論で終わってしまう可能性もあるといえます。

随時内容を見直しながら戦略を再構築する必要がある

市場環境変化によりこれまで立てていた仮説が変わったり、組織の変更により新たな概念が生まれたりすると、一度フレームワークを使って考えた内容であっても新たに更新していく必要があります。

特に市場環境の変化が激しい業界や、社内の組織体制や戦略の変更が多い場合、さらには法制度の影響を受けやすい業界など、随時前提となる仮説を、これまでの考え方に捉われずに見直していかなければなりません。

その場合、改めて戦略や方向性を抽出する必要が出てくることとなります。

フレームワークは分析ツールの一つに過ぎない

フレームワークに当てはめるとよく分かりますが、フレームワークは分析のためのツールであり、フレームワークを完成させるだけでは、必ずしも企業としてあるべき方向性や戦略が提示できるものではありません。

また、フレームワークの分析は、自社のおかれた状況を洗い出すとなると、特に大企業の経営企画職であれば、様々な業界や社内事情を洗い出さなければならないことから、大仕事になります。

結果的に、フレームワークの作成が目的となり、本来の分析結果の先にある、企業としてどのような方向性や戦略を考えていくかが抜け落ちてしまいがちです。

経営企画職として、フレームワークの活用はあくまでも企業としてあるべき戦略や方向性を検討するためのツールであることを理解しながら、時には深入りし過ぎずに参考程度に利用することも考えておくべきでしょう。

経営戦略や事業戦略のフレームワークは目的ではなくツール

経営戦略や事業戦略で必要となるフレームワークについて紹介しました。

フレームワークはそれぞれの切り口から自社や競合の状況を分析するうえで、使い勝手が良いツールであり、紹介したフレームワーク以外にも、経営企画職としては是非身に付けておきたいものが多くあります。

一方で、フレームワークは整理するツールのひとつに過ぎません。その先の戦略や方向性を明確化するためにあり、それ自体が目的化していいものではない場合もあります。

フレームワークの良い面や注意点を踏まえながら有効活用するのがよいでしょう。

=================

>経営企画に関する記事

【STP分析のフレームワークと具体例】戦略策定に向けた情報整理を可能とする考え方

https://www.axc.ne.jp/media/careertips/howto_stpmarketing

=================

今回の記事では、経営企画で役立つ経営戦略・事業戦略のフレームワークと活用方法についてお伝えしました。

キャリアでお悩みの方は、ぜひアクシスコンサルティングにご相談ください。

アクシスの求人のうち、

約77%は非公開。

平均サポート期間は3年です。

各ファームのパートナー、事業会社のCxOに定期的にご来社いただき、新組織立ち上げ等の情報交換を行なっています。中長期でのキャリアを含め、ぜひご相談ください。